【编者按】

法治站上新的历史坐标。在党的二十大报告中,“法治”一词前后被提及23次并有了新部署:“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。”

中国法治历经转折,既实现了从“旧法统”向“新法制”的革新,也实现了从“法制”向“法治”的演进。

在探寻中国法治建设道路上,法学学者挺身而出,力主依法治国、依宪治国、依法行政等治国方略,呼吁人权保障、司法公正、权力制约等法治理念,投身回答“何以法治”“法学何为”等时代之问,进而诠释法的时代精神。

“人生难百岁,法治千秋业。”这是一位法学长者的自我心境。新时代之下,全面推进国家各方面工作法治化,这一问题势必成为未来中国法治建设的现实考验。

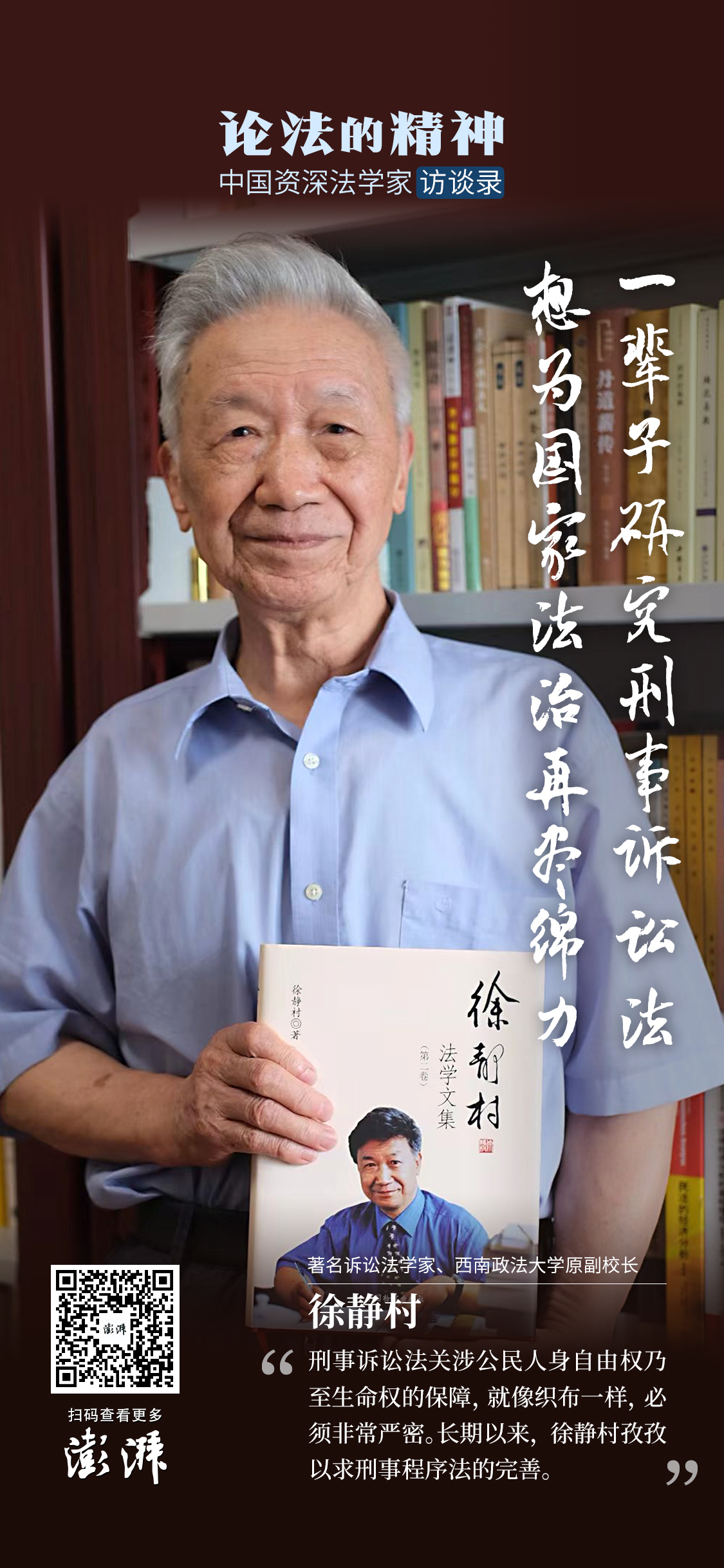

值此新征程,澎湃新闻敬邀多位中国资深法学家分享法治经历、学术思想,记录他们的法学思考和作为,以此集成“论法的精神”专题,期冀为一个法学时代留下注解。本期嘉宾为著名诉讼法学家、西南政法大学原副校长徐静村教授。

85岁的徐静村是中国著名的诉讼法学家,他说自己研究了一辈子的刑事诉讼法,想为国家法治略尽绵力。

1940年,徐静村出生于四川江安,长江水道从此穿境而过。他4岁上私塾,九岁起念初中,其间历经休学、打工、复学、再休学、再上学的循环过程,因其执着的求学信念,大学毕业时成为全年级唯一一名全优生。

1963年,徐静村从当时的西南政法学院法律系毕业,此后在公安刑侦一线工作十余载。1979年,他在西南政法大学复办后回到母校执教。长期以来,徐静村致力诉讼法学的教学与研究,曾先后两次参与刑事诉讼法的修改,孜孜以求刑事程序法的完善,是中国刑事诉讼程序理论和立法转型的主要参与者和推动者。

刑事诉讼法是“小宪法”。在徐静村看来,刑事诉讼程序关涉公民人身自由权乃至生命权的保障。基于此,他最早提出废除收容审查制度的呼声,认为在侦查阶段不应将涉嫌犯罪的人称为“人犯”,只能定位为“犯罪嫌疑人”。他还认为,刑事诉权对于控辩双方来说,在任何诉讼阶段上都应受到平等的法律保障。

作为一名教育者,徐静村为法学界培养了大批法律人才和学术骨干,是迄今为止中国法学界唯一一位两次获得全国优秀博士论文指导教师奖的博士生导师,被学界公认为刑事诉讼法学科主要领军人物。

不止于此,他还是我国律师学的奠基人,是全国老百姓里最早获得律师资格的律师。他说,“律师要有‘仁心侠气’,要有一颗追求公平正义之心。”

早在二十年前,徐静村就跻身首批“当代中国法学名家”行列。他说,刑事诉讼法研究是其一辈子都在做的事,主要是想为推动国家法治化进程略尽绵力。

“当时的刑事司法随意性很大”

最初,徐静村并未想过研习法律,他的高考志愿本来是理科类院校。1959年,我国新设原子能物理专业,仅在复旦大学开设,当时在四川只招一名学生。“我就报了志愿。”徐静村回忆,到了临考前,校长找他谈话,说有一个学校来选拔人,招的是“绝密专业”,他们从50个档案里挑出了三个学生,其中两个是老红军后代,再一个就是他。

这所学校就是当时的西南政法学院,绝密专业指的是“法律”。“当时我们思想很单纯,认为这是国家需要,既然选择我了,我就考这个。”徐静村说,因为自己文科成绩一向很好,一考就进去了,“虽然缺乏思想准备,但一经踏入就一往无前,认为这是维护社会公平与正义的事业,一定要努力去学”。

当时,有关法律的课程极少。诸如肃反方针政策、惩治反革命条例等,在专业课中,一门是人民司法,一门是人民检察,一门是人民公安,每门只有薄薄一本讲义,讲的是公检法机关办案的内部规章,没有正式法律,也没有正式教材,“我的许多法律知识是从图书馆不外借的基藏书库里看来的”。

但是侦查学课程却很多,从侦查理论、侦查设计、刑事侦查、政治侦查,到经保、内保、文保以及现场勘查、痕迹鉴定、法医学、指纹鉴定、笔迹鉴定等都专门开设课程,“每一门课都讲得很细”。徐静村解释说,因为侦察类课程保密性强,所以叫“绝密专业”。除此之外,还有汽车、摩托车驾驶,各种枪械的使用等等。

彼时,国家的立法不健全,仅有宪法、婚姻法、两院组织法等法律,司法工作的依据还有历次政治运动的政策性文件,这些文件都有一条规定,凡是反对、破坏运动的,根据情节轻重处理,情节严重的追究刑事责任。徐静村直言,这些就是当时刑事司法在实体上判断罪与非罪的标准。也就是说,当时的刑事司法在实体法上主要依据党的刑事政策,在程序法上主要依据公、检、法三机关的内部规章,刑事法律制度还不健全。

“我们进入学校后,公安局有事了,就调学生出去帮助办案,积案办得差不多了,就再回来上学。”徐静村回忆,案子通过公安过一道,需要定罪判刑的就移送到检察院审查起诉,检察院又到学校调学生,等办得差不多了就又回学校上课。

一段时间之后,案件起诉到法院,法院又来学校寻找支援,“偶尔还能碰上自己办过的案子”。徐静村坦言,当时的刑事司法主要根据刑事政策进行,由于政策的弹性大,规范性弱,工作人员对政策理解不一,“定罪、量刑的尺度很难达到统一、公平状态,随意性很大”。

徐静村大学毕业后留校任教,还未开始工作,就被四川省公安厅选调过去,从1963年到“文革”结束后,很长一段时间是跟刑事犯罪打交道,包括参与协调、办理一些重点案件。这让他深切感知,因实体法和程序法的缺失,个案量刑的幅度出入很大。

当时,徐静村在学校阅读了大量国外法学著作,包括孟德斯鸠的《论法的精神》,贝卡利亚的《论犯罪与刑罚》,“我们自己的东西却很少,想对刑事诉讼法做些研究”。

“只有判处有罪的才能叫犯人”

1979年,徐静村从公安系统转回学校执教,选择了刑事诉讼法教研室,“刑事诉讼法太简陋了,我想做些研究”。在他看来,刑事诉讼法就是“小宪法”,因为涉及公民人身自由权乃至生命权等重要权利的保障问题。

在学科建设上,1980年,徐静村执笔编写了第一本刑事诉讼法教材《刑事诉讼法讲义》和民事诉讼法教材《民事诉讼法概论》,成为当时全国最早且仅有的诉讼法学教材。

当时,刑事诉讼法只有164条,“规定非常简陋”。徐静村发现了诸多立法上的缺陷,比如有关“人犯”的规定,“这一规定意味着,司法机关从一开始就认为涉案人员是有罪的,这样会影响其权利保护”。

基于此,他撰文指出:“人犯”这个词不恰当,从侦查到起诉阶段,都只能叫“犯罪嫌疑人”,审判阶段可以叫“被告人”,“只有在判处有罪的情况下,才能叫犯人”。

当时提出这一观点时,理论界和实务界许多人都不太接受。在过去,司法界人士认为,既然人都抓了,就说明有罪。徐静村却认为:被立案侦查或被采取强制措施的人,并不一定就是有罪的人,这种有犯罪嫌疑的人也应享有诉讼当事人的法律地位。同时,律师应该作为辩护人参与刑事诉讼并享有相应的权利。

他进而强调,刑事诉讼中的诉权是控辩双方请求公正裁决的权利,刑事诉权对于控辩双方来说在任何诉讼阶段上都应受到平等的法律保障,确立刑事诉权是保护被告人行使辩护权、促进刑事诉讼民主公正的重要理念。

“1980年代中期以后,1979年刑事诉讼法已经不太适应由于改革开放政策的实施产生的变化。”徐静村说。

退休多年、年近85岁的徐静村仍然关注刑事诉讼法发展,希望再为推动国家法治化进程贡献心力。

当年的修法博弈与争论

现行刑事诉讼法制定于1979年,曾于1996年、2012年、2018年分别进行过修改。“1979年的刑事诉讼法就是公检法内部办案规章的整合。”徐静村觉得,刑事诉讼法是程序法,每一个条文,每一种诉讼行为之间,都应该作出严密规定。

1996年1月,应全国人大邀请,他参加了刑事诉讼法修正案的立法工作。作为专家组成员,徐静村用“非常大的局限性”来总结这次修法的印象,“我感受到立法活动受业务部门各自为自身权力和利益的影响太大,使得一些需要规定的问题未能规定,这就给后来各机关制定司法解释或实施意见留下了空间”。

当年,刑事诉讼法修改专家组组长是陈光中,包括严端、任振铎、崔敏、程荣斌、樊崇义等人作为专家参与修法会议,徐静村也是其中之一。其间,他和陈光中各自提交了建议稿,后来由全国人大常委会法工委提出修正案初稿,再召集公、检、法、司、安各机关组成的代表团参加讨论,专家组成员分别参加到小组里收集意见。

“就是一条一条过,每天开完会后,专家组都要凑到一起看看大家都提了什么意见、怎么办。”徐静村回忆,人大法工委的修正案初稿有300多条,最后讨论下来只剩225条,一些保障正确行权的限权条款不被接纳,特别是侦查机关应该如何正确行使侦查权,以避免违规、侵权和发生错误的条款,有不少被删掉了,“设置这些条款的根本目的在于保证取证的合法性和有效性,防止因非法取证或错误取证导致对案件事实认定和适用法律的错误。”

此间,每一小组都曾发生激烈争论。徐静村所在的小组也对是否取消收容审查、律师是否在侦查阶段介入诉讼,以及侦查阶段律师是否定位为辩护人等问题进行了十分激烈的争辩,许多问题很难统一意见。最后定下来的是,律师在侦查阶段可以为当事人提供法律帮助,但不能叫辩护人,“这有点不伦不类”。

立法就此出现许多权力行使的真空地带。徐静村一直主张,刑事诉讼法在设计的时候要严密一点,应尽可能保证诉讼过程的公正性、客观性,保证案件从侦查起诉到审判,尽量做到不冤、不假、不错。但这次修改没有解决侦、诉、审各阶段应当解决的问题,“主要成果是推动庭审制度从审问式改为控辩式的过渡,使法官的中立性有所加强,但改得不够到位”。

令人欣慰的是,“疑罪从无”理念被正式提出。当时,徐静村还提议建立非法证据排除规则,但未能实现。在他看来,证据制度在程序法里起着核心作用,证据制度如果定得好,刑事诉讼中产生冤案、假案、错案的可能性就会少得多。

徐静村亲历了刑事诉讼法多次修改过程,至今仍清晰记得当时的修法博弈和争论,他也一直秉持学者的独立思考和坚持。

“公检法不能各搞一套”

1997年1月1日,首次修订的刑事诉讼法正式施行。令人意外的是,在实施前的几个月过渡期里,公检法三机关先后发布了各自的司法解释或实施意见,总共逾千条。

司法解释只限于司法机关(检、法两家)在办理具体案件过程中遇到法无明文规定的情形,不是对立法条文进行解释或补充。徐静村提醒,立法解释权只有全国人大常委会才有,司法机关越权解释是不应该的。

当时,他的建议是撤销各机关的司法解释,由全国人大常委会统一作立法解释。在他看来,三机关的司法解释或实施意见虽然一定程度弥补了法律规定不够细密的问题,但因各机关解释意见的不协调已导致司法权力行使的冲突。

为了解决这一冲突,全国人大常委会法工委曾开会进行协调,并出台了“中央六部委48条规定”,但也未能消除矛盾。“这种解释越多,越不利于刑诉法的统一实施,这就是我主张尽快再次修改刑事诉讼法的原因之一。”徐静村认为,如果各机关都只遵照执行自己的解释,法律的统一性就没有了,互相冲突的地方,究竟听谁的?

遗憾的是,直到2012年修法以后,这种现象仍然继续存在。徐静村说,立法权只能由全国人大统一行使,执行机关只能依法行使职权,不能各搞一套,各行其是就不叫法治。

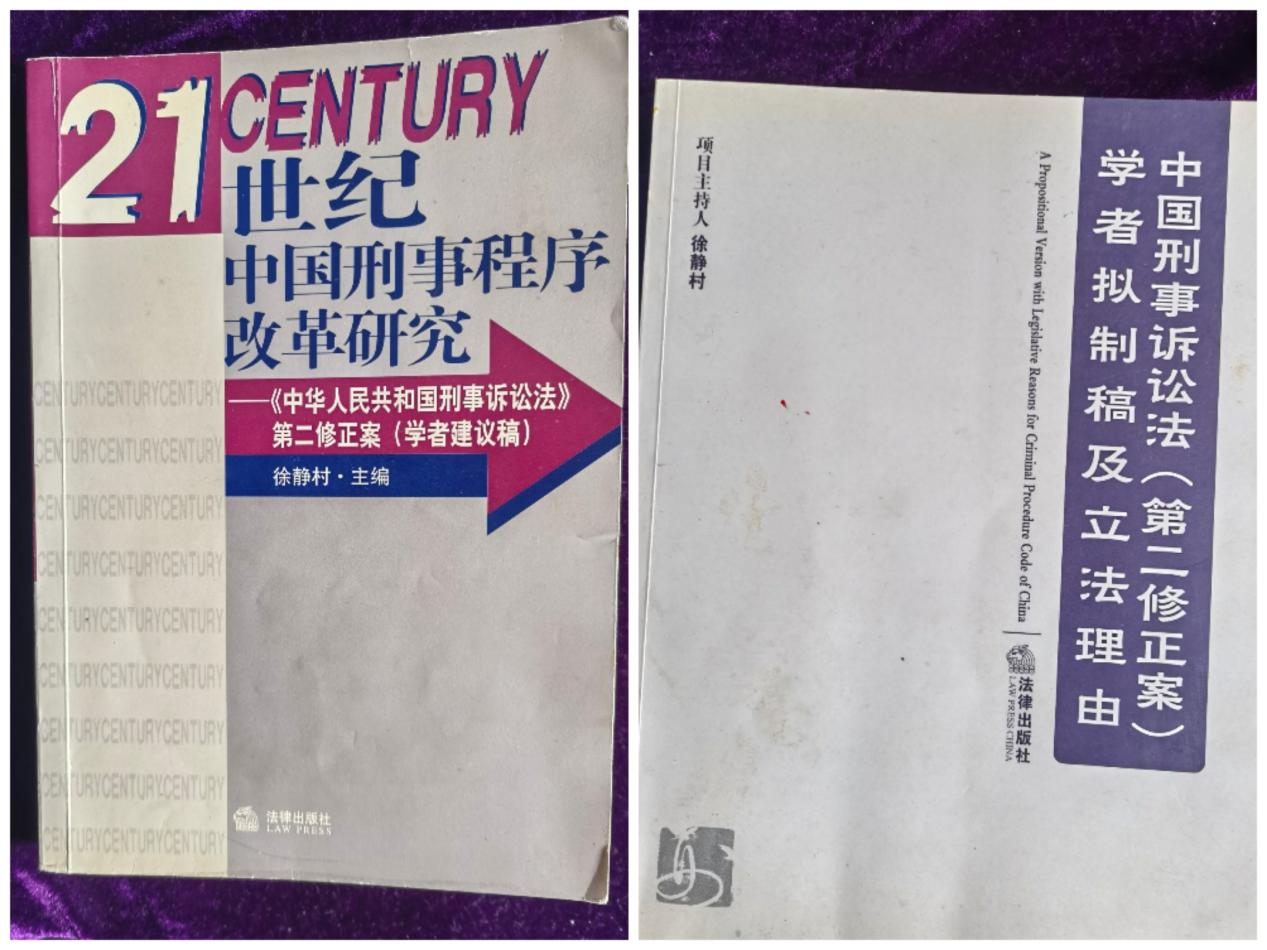

徐静村主编的这两本著作对中国刑事诉讼法律制度进行了全新构建。他期望,新一轮修法能够推动建立以审判为中心的诉讼制度。

“必须完善证据制度”

“刑事诉讼法应该从头至尾进行全面修订。”早在2000年,徐静村就提出了刑事诉讼法的修法目标:建立以审判为中心的诉讼制度,目的是用科学的程序制度保障司法公正。

他说,提出“检警一体化”是为了把检察机关对侦查活动的监督落到实处,切实保证侦查行为的合法性和有效性,取证的客观性和真实性,有效防止冤假错案的发生。建立以审判为中心的诉讼制度,是贯彻宪法规定的国家审判权由人民法院独立行使的规定,保证法院裁判的中立性和结果的公正性、权威性。

此后,他带领研究团队在全国进行广泛调研,并于2003年出版著作《21世纪刑事程序改革研究》一书,拟制了《刑事诉讼法第二修正案学者建议稿》(386条),提交全国人大常委会法工委修法参考。又于2005年再次出版《中国刑事诉讼法(第二修正案)学者拟制稿及立法理由》(462条)提交全国人大常委会法工委参考。前者构造的理念是“检警一体化加审判中心主义”,后者则以审判为中心进行了制度设计。

前述两个建议稿从建设法治国家的高度,对中国刑事诉讼法律制度进行了全新构建,也引起了立法机关、诉讼法学界和实务部门的高度关注,因此推动了全国人大决定再次修改刑事诉讼法。

徐静村认为,刑事诉讼法修改必须完善证据制度,使侦查起诉尽量不出差错,审判阶段应有充分审查证据查明事实的职责和权利,把好证据审查和事实认定的关,把好这一关,即使前面错了,还有纠正的可能。如果侦查和起诉阶段没有严格执法,保证办案质量,审判阶段又不能有效把关,造成错案的可能性就会很大,冤、假、错一旦出了,纠正起来就不容易了。

“此次刑事诉讼法修改虽未完全跟上建设法治国家的步伐,但也有不小进步,总体还是在向前进步。”徐静村直言,当时立法机关“小步快跑”的方针有些落后于形势,以至以审判为中心的诉讼制度远远没有建立起来。他期望,在新一轮的修法中,在这方面能有长足进步。

徐静村的著作《钩沉与拾零》,记录了一位法学家在法学以外多领域的关注和思考。

“不冤不假不错是起码的”

直到2012年,刑事诉讼法再启修改时,有关非法证据排除规则等制度才被正式写入。

在证据立法上,徐静村曾力排绝大多数学者主张“制定统一的证据法典或单行证据法”众议,提出了其独特的见解:在刑事、民事和行政三大诉讼法各自框架内完善证据制度。

在这一问题上,当时有三派不同意见。一些学者提出三大诉讼法的证据制度都不完善,主张把证据单列出来,建立“统一证据法”。另一些学者则说,统一证据法不可取,主张刑诉、民诉、行政诉讼各自单独制定证据法,但不主张修改三部诉讼法。

“证据规则是刑事诉讼法的精髓和核心,程序同证据是一种血肉联系,不可分割。”徐静村主张,要在全面修改刑事诉讼法的框架下完善刑事证据制度,且“将我国现行证据制度定名为‘据实确信’的证据制度比较贴切”。

为此,他撰文《我的证明标准观》,对刑事证明标准进行了全新界定:证据间的相互印证性和不矛盾性,证据锁链的闭合性,结论的唯一性和排他性,以及司法人员在上述基础上形成的内心确信。

“不枉不纵”是司法的原则,但司法遗漏犯罪而没被追究的人,也是不可避免的。徐静村认为,不冤、不假、不错是司法起码应该做到的,“要做到这一点,除了司法人员自身素质以外,最重要的是法律的健全,有统一的标准去做,才有可能做到比较公平公正,不会出现太大的偏差”。

“当错杀、冤枉发生时,对党和政府的威信、司法的公信力都会产生非常大的负面影响。”徐静村说,自己这一辈子都在为此问题而不懈努力。

在法学之外,徐静村喜书法、擅写诗,这是他退休之后在家手书的一叠“八十岁后诗稿”。

“律师要有‘仁心侠气’的精神”

在法治建设过程中,律师制度的建构也是重要环节。徐静村不止于诉讼法学者的身份,他对中国律师制度的改革也作出卓越贡献。

早在上世纪70年代末80年代初,徐静村就对中国律师制度的重建和律师工作的开展发表过不少文章和论著,为最早的律师培训立过汗马功劳。他也是中国第一本《律师学》的作者,被誉为中国律师学的奠基人。

在书中,他首次界定了中国律师业的性质与社会功能,律师服务的宗旨和实务操作的方法与技巧,由此形成了学科的基本理论体系。学术界曾给出如此评价:这本著作为“创立具有中国特色的律师学进行的科学尝试,基本构筑了律师学体系的框架”,是“中国法学界和律师界首屈一指的研究律师制度和律师实务的书籍,又是律师的向导,堪称我国全面、系统地研究律师学的第一部力作”。

不止于此,他还先后出版了专为律师工作者编写的工具书《法律事务常用文书》和介绍律师技巧的译著《法庭演说艺术》,为指导律师实务发挥重要作用。

“现在律师行业问题不少。”徐静村一直觉得,律师和医生一样,是“治病”的人。医生是给人治病,律师是给社会治病。他说,律师首先应是法治的践行者,律师还应具备医者的仁心、勇者的侠气、智者的机敏和谋者的胆略。

所谓“仁心侠气”,就是不畏强暴、不惧危险,要有一颗追求公平正义之心,有一颗仁爱之心,还必须有奉献精神。“我们现在的律师大多具备一定的法律素养,但这只是一个执业的技能基础,更重要的是要有社会责任感,要有正义感和公益心。所以,律师要修身、修心,这一点是很重要的。”徐静村还将“践行法治、服务大众、追求公平、有诺必践”这四句话作为律师行业的“行训”,以此体现这一行业的社会职能、社会责任和行业风范。

徐静村一生勤勉,至今仍自强不息。从他的“清明答友人”一诗足可领略这位法学长者的精神风貌:

人生苦短,当惜寸阴。

犹在暮年,分秒必争。

回望往昔,一片烟尘。

前景无限,勿论黄昏。

唯有自励,持之以恒。

慎守晚节,乐在清平。

余光余热,尽付初心。

襟怀如水,聊寄平生。

徐静村寄语法学后辈:“为中国的法治进步而奋斗”。